Eu estava de férias na Suécia, em meados dos anos 90, e no albergue em que me hospedei um novo companheiro de viagem, um finlandês, contava que voltaria à Finlândia no final do mês seguinte para o enterro da avó.

Pensei não ter entendido: como é que ele sabia que a avó ia morrer daí a um mês?

A avó já estava morta há algum tempo. Mas todos na família tinham compromissos, viagens, provas na Universidade. A velha permanecia num freezer, aguardando estarem todos disponíveis para a cerimônia do sepultamento.

Não questionei a frieza (ou racionalidade) nórdica: a avó estava morta, nada se podia fazer quanto a isso, e de nada adiantaria o sacrifício da agenda de cada um.

Mas arrisquei uma pergunta: e quando é que se chorava – na notícia da morte ou na cerimônia do sepultamento, meses depois? Havia dois lutos? Luto nenhum?

Que nome tinha esse intervalo, esse limbo, em que o morto esperava pacientemente que os vivos lhe dedicassem seu bem mais precioso, uma fração do seu tempo?

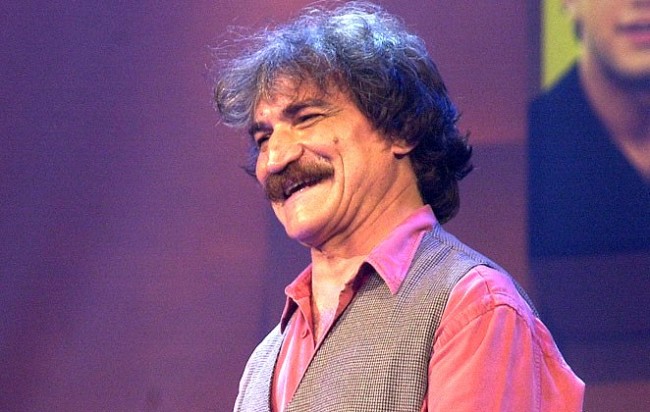

Me lembrei desta história este fim de semana, com a notícia da morte do autor de “Galos, noites e quintais”, “Hora do almoço”, “Como nossos pais”.

Quando morreu Belchior? Não deveríamos ter chorado sua morte lá atrás, quando abandonou a música e a sanidade para viver em companhia de sua amante e militante de extrema esquerda, acumulando dívidas, dando calotes em hotéis, deixando para trás poemas, carreira, roupas, automóveis, abandonados nos armários, nas gavetas, na memória, nos estacionamentos, para empreender nova fuga, e mais outra, e outra mais?

Não deveríamos separar, como fazem os crentes, o corpo do homem cuja aorta arrebentou numa das casas em que vivia de favor, e a alma do compositor que cantou como é perversa a juventude do meu coração?

Foi pela alma, já há muito morta, que a minha geração se encantou. Pelo pessoal que vinha do Ceará com lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Pelo paletó de linho branco que até o mês passado lá no campo inda era flor.

(Eu tinha 17 anos, ainda não sabia que a felicidade era uma arma quente. Que havia perigo na esquina e o sinal estava fechado para nós. Que alucinação é suportar o dia a dia, e que o delírio é a experiência com coisas reais).

Pois veio o tempo negro e a força fez com ele (e com cada um de nós) o mal que a força sempre faz. E Belchior deixou de transformar o desassossego em arte para fazer da vida apenas alguma forma de dizer “não”.

Entre essas duas mortes – a do artista e a do corpo do artista - ou entre a morte e o sepultamento (que, paradoxalmente, foi sua ressurreição), Belchior permaneceu congelado, à espera que tivéssemos uma fração de tempo para mergulhar, a palo seco, naquele desespero que era moda em 73.

Esperou por nós nas nossas memórias de infância, de adolescência, atrás da porta que dá pro sertão da nossa solidão.

Esperou por nós, em vão, no passado: e o passado é uma roupa que não nos serve mais.

Eduardo Affonso

Eduardo Affonso

É arquiteto no Rio de Janeiro.